Cuando se explican las modalidades discursivas en Educación Secundaria, se habla de los cuatro grandes tipos de texto: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo. Sin embargo, en algún momento es obligatorio añadir que, si bien en la teoría los conceptos están claros, en la práctica, estos modos del discurso apenas existen de forma independiente: concurren de forma natural.

Es entonces cuando explicamos cómo la descripción complementa la narración, cómo la nutre, hasta el punto de que, gracias al estatismo descriptivo, que abre un paréntesis en la acción, resulta más fácil activar la imaginación para seguir la trama. Incluso se puede hablar de que la propia narración puede convertirse en un tipo de descripción indirecta a través de las acciones del personaje, de forma que narración y descripción se vuelven indisociables.

La otra gran pareja la conformarían los textos expositivos y los argumentativos. De sobra es conocido que una explicación -a guisa de introducción- es necesaria antes de abrir el cuerpo argumentativo del discurso persuasivo (como ocurre en esta reseña, por ejemplo). Si bien es cierto que la exposición pura debería vivir al margen de cualquier argumentación, la verdad es que la visión objetiva de una realidad, la que fuere, no suele ser tan inocente como nos gustaría. Las más de las veces esconde una carga subjetiva por debajo del nivel de flotación del receptor, el cual, si no se muestra suficientemente avispado, queda convencido por la apariencia de neutralidad.

Hasta aquí la lección es fácil. Sin embargo, el cuarteto discursivo mencionado permite otras combinaciones matemáticas distintas de las que habitualmente trabajamos en clase. En esta ocasión, quisiera centrarme en la relación entre argumentación y narración. ¿Qué pasa con las novelas? ¿Son, por naturaleza, argumentativas? Porque, a priori, responderíamos que no. Pero, tal vez, si le dedicamos un segundo pensamiento, diríamos que sí.

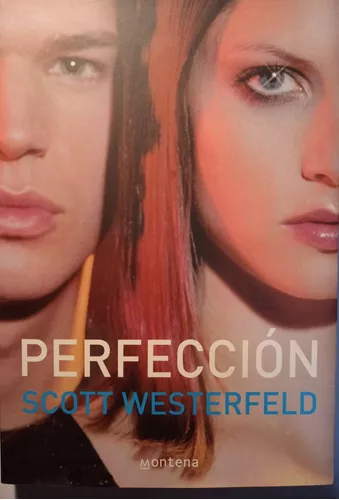

Esta reflexión nace al hilo de una lectura que he hecho recientemente: la venerada y denostada primera novela de la saga homónima, Crepúsculo, por Stephanie Meyer. A cambio de lograr que nuestros alumnos de 4º E.S.O. se leyeran el Drácula de Bram Stoker, ofrecí como lectura optativa esta otra opción. Por eso tuve que dedicar tiempo y esfuerzo no solo a la novela, sino también a la versión fílmica, para que no pudieran filtrar las respuestas en la prueba de comprensión. El ejemplar que he leído, Twilight, publicado en inglés por la anglosajona Atom Books, es barato y de bolsillo, con encuadernación rústica, posterior al lanzamiento de la película, pues protagoniza la portada la conocida imagen de dos manos cogiendo una manzana roja… imagen basada en una escena que, por cierto, no existe en la novela. ¡Ironías del éxito!

Esta reflexión nace al hilo de una lectura que he hecho recientemente: la venerada y denostada primera novela de la saga homónima, Crepúsculo, por Stephanie Meyer. A cambio de lograr que nuestros alumnos de 4º E.S.O. se leyeran el Drácula de Bram Stoker, ofrecí como lectura optativa esta otra opción. Por eso tuve que dedicar tiempo y esfuerzo no solo a la novela, sino también a la versión fílmica, para que no pudieran filtrar las respuestas en la prueba de comprensión. El ejemplar que he leído, Twilight, publicado en inglés por la anglosajona Atom Books, es barato y de bolsillo, con encuadernación rústica, posterior al lanzamiento de la película, pues protagoniza la portada la conocida imagen de dos manos cogiendo una manzana roja… imagen basada en una escena que, por cierto, no existe en la novela. ¡Ironías del éxito!

Después de leerme el libro en un tiempo récord, he de decir que fue más entretenido de lo esperado y, aunque la calidad de la escritura deja que desear, resulta válida para dedicarle un par de tardes de no pensar en nada. Es más, he de reconocer el mérito de la autora: es difícil conseguir mantener la tensión química entre los protagonistas por más de 400 páginas y, sin embargo, lo logra admirablemente bien. Supongo que en eso reside parte de su atractivo: una trama adictiva en la que parece que por fin se va a resolver el clímax, pero este continúa y continúa. Ni siquiera el final logra resolverlo, de manera que ya se preveía en esta primera entrega una continuación. Eso, a pesar de que la publicación del primer volumen le costó unas cuantas visitas a editores y sellos editoriales, pues nadie estaba dispuesto a invertir en unos vampiros que brillan a la luz del sol.

¿Crepúsculo, machista?

Días después de acabar el libro, fui a dar por casualidad a una web que machacaba la novela (ninguna novedad), pero esta vez desde la perspectiva de género: acusaba a la saga Crepúsculo de machista. ¡¿Qué?! Mi reacción imagino que fue igual de visceral que la de tantos otros lectores fanáticos cuando detectan una crítica a su libro de cabecera. Pero las razones eran muy distintas: no pongo en duda la validez de muchas de las acusaciones que se le han hecho a la novela; es más, comulgo con la mayoría de ellas. Pero acababa de leérmela y no había detectado nada excesivamente sospechoso por lo que se refiere a esta cuestión. Para mí, Crepúsculo no había sido machista.

Empecé a investigar. A raíz de las respuestas encontradas, no puedo negar que la novela atenta contra algunos principios feministas con los que me identifico, pero cuya transgresión no percibí. Lo peor es que yo, como adulta formada, no fuera capaz de detectar en su momento tal ataque. Eso me llevó a reflexionar en dos direcciones. La primera, no ser consciente de ciertos micromachismos que me pasaron desapercibidos en una lectura rápida, me entristece y me demuestra cuánto camino queda socialmente por recorrer. La segunda: si yo no he sido consciente, ¿qué sucede con todos los jóvenes, los miles, millones de jóvenes, que se han leído la misma novela que yo, que la adoran, la veneran con fanatismo a veces extremo, y que carecen de la formación o de la experiencia que tendrían que haberme preparado para una lectura más consciente?

Stephanie Meyer no niega sus creencias mormonas. Para ser más específica: cree en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero, ¿puede esta creencia haber contaminado su novelística? Es decir, ¿pueden ser las novelas que escribe, en realidad, una manera de consumo rápido de sus valores religiosos personales? En última instancia, ¿es su obra, además de un producto narrativo al uso, también argumentación implícita? Meyer no solo no niega su religión: públicamente declara que es estricta respecto a su propio código vital. E incluso reconoce que sus valores se transmiten en las tramas que diseña. Con esto ya se responde a la pregunta que me planteé: sí, sus novelas son machistas. Intencionadamente.

Crepúsculo, sí, machista.

Es indudable que los roles femenino y masculino están divididos en la novela: Bella, es el prototipo pasivo, subrayado por su propio apellido Swan, ‘cisne’, aludiendo claramente a la feminidad, fragilidad y delicadeza, que se complementa con el nombre acortado (¡no puedo evitar recordar a Rubén Darío y las bellezas desvanecidas decimonónicas!). Por el contrario, su pareja, Edward Cullen, es activo, incluso físicamente: el más rápido de los vampiros. En general y para todos los personajes, sin excepción, el rol masculino es fuerte, paternal y racional, contrapuesto al rol femenino más débil (o que se declara como tal), maternal y emocional.

También la organización familiar en la novela es declaradamente patriarcal. Por parte de Bella, la madre, es una cabeza hueca, toda sentimiento y nada práctica, que se contrapone al padre, Charlie Swan, figura claramente masculina: taciturno, callado, para quien hablar de sentimientos parece tabú. Este hecho viene subrayado por la propia actitud de Bella, quien cocina para su padre todo el tiempo, nada más llegar a su nueva casa, como si su padre no supiera valerse por sí mismo a pesar de haber vivido por años solo y soltero. Mientras ella planifica los menús, él mira fútbol en la televisión. Bella asume naturalmente el rol de nodriza. Incluso, en un momento determinado de la novela, deja preparada una gran cantidad de comida en la nevera porque ella no estará presente unos días y así se asegura que tendrá qué comer. Es el único detalle que me molestó durante la lectura.

Por parte de la familia Cullen, más de lo mismo: Carlisle es quien, en virtud de su edad más avanzada, toma todas las decisiones familiares. Esme no es más que la madre-esposa, silenciosa, cuyo don vampírico sobrenatural es el amor sin límite. Es cierto que tiene su comparsa en la extrema compasión de Carlisle, pero esta compasión a él le movió a ejercitar la medicina de humanos y a ella… a quedarse en casa cuidando de la progenie adoptada.

Al mismo tiempo, el papel femenino es evidentemente sumiso frente al hombre, y se somete a su control. Bella se autodefine como torpe, tímida y antisocial. Eso le lleva a mostrarse nefasta en cuestiones masculinas, como los deportes o los coches. Y a aceptar el rol protector que asume Edward hacia ella: habitualmente conduce él, le lleva su enseres por el instituto, la protege de todos los peligros (reales, como accidentes, violadores y asesinos vampíricos; o imaginarios, como cuando le recomienda que no salga a pasear sola por el bosque, sin especificar el peligro), se cuela a escondidas en su habitación, la supervisa todas las noches sin dejarle espacio para su intimidad, la conmina a asistir a un baile de fin de curso al que no quiere ir, etc. Además, Bella actúa cual mártir: por el bien de su madre, se sacrifica autoexiliándose a un pueblo que detesta u ofreciéndose de víctima propiciatoria a un vampiro psicópata; y luego acaba aceptando incluso un sacrificio mayor por amor romántico: anhela convertirse en una no-muerta.

No voy a seguir listando todos los rasgos conservadores, claramente machistas de la primera novela de la saga. Lo que me preocupa es notar que los millones de fans de la autora no parecen conscientes de la manipulación: de la carga subversiva, argumentativa, subjetiva de la narración. Tal vez haya llegado el momento de modificar la manera como explicamos las modalidades discursivas: no insistir tanto en las parejas archiconocidas de narración-descripción y exposición-argumentación, sino en las restantes combinaciones que pueden hacer mucho más letales una lectura. Sin aviso previo y por el mero afán de pasar el rato con un libro, es posible que nuestros adolescentes acaben siendo inoculados con un veneno mucho más poderoso que el de la simple ficción. La imaginación es una gracia que el escritor nos otorga, nos permite en su nombre. Pero tal vez no sea la única y, con ella, aparezcan otras menos graciosas. El auge que estamos viviendo en los últimos tiempos de los malos tratos y de los abusos de género entre adolescentes es posible que también se alimente de los fantasmas que aparecen de la mano de un best seller como este. Es obligatorio, pues, trabajar la relación narración-argumentación para aprender a tomar la respectiva distancia y recordar que toda novela es fruto de la imaginación, sí, pero de la de un autor. Y que todo autor nace de una época, de una vivencia, de una experiencia y, sobre todo, de una creencia.

Deja una respuesta