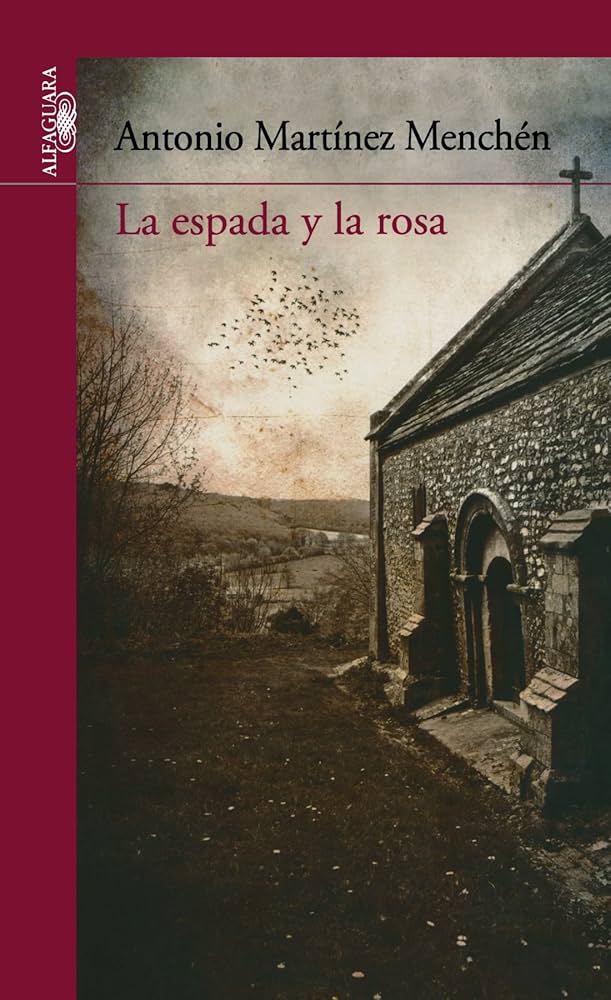

Acabo de leerme, de una sentada (y nunca mejor dicho, teniendo en cuenta que me he ganado unas vacaciones en un asiento por un pie roto), la trilogía de Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins. Publicada por Molino, de la editorial RBA, con su habitual formato de fondo negro sobre el que siempre destaca el símbolo de un sinsajo (ave ficticia, similar a un sinsonte) dentro de un círculo, en distintas posiciones y pintado en colores dorado, rojo o azul a medida que evoluciona la trama.

Es un ejemplo más de este nuevo género que parece gustar tanto a algunos libreros anglosajones denominado, extrañamente, “Young Adult” y que alguno más hispánico ha traducido como “Adulto Joven”. En alguna ocasión anterior he hablado sobre el nicho de la novela juvenil (por ejemplo, aquí). Pero en aquellos tiempos todavía no había cuajado la etiqueta mencionada y tampoco había leído lo suficiente como para hacer una reflexión al respecto.

Años después de aquellas primeras consideraciones y ya con una denominación sólida (paseándonos un rato por los corredores de grandes cadenas de librerías se comprueba), parece que puedo escribir del tema porque muchas de las lecturas que he hecho recientemente resulta que caen bajo este marbete. Me estoy refiriendo, sí, a la saga de Los Juegos del Hambre, a la de Divergente, a la de Crepúsculo, a la de El corredor del laberinto, a la de Legend, a la de La Quinta Ola, a la de Los cazadores de Sombras… Algunas me las he leído completas, otras se han quedado solo en el primer libro de la colección (por obvias razones).

Mi primera dificultad reside en aceptar el concepto de “Young Adult”. Como sucede en numerosas ocasiones cuando viralizamos términos extranjeros para denominar realidades perfectamente nombradas en español con un término castizo y de solera, ¿no pueden considerarse las novelas de “jóvenes adultos” como literatura para jóvenes, sin mayores complicaciones? No tengo clara todavía la necesidad de la etiqueta, si no es por aquello de alargar las etapas vitales…

La segunda dificultad tiene que ver con la calidad. Seamos sinceros y lo más objetivos posible, ¿en esto ha quedado la literatura juvenil? No me vais a encontrar criticando el acto de leer, aunque sea la letra del envase del champú (costumbre, por cierto, que se ha perdido por culpa del móvil y seguramente seremos más ignorantes por lo que se refiere a elementos químicos que se usan en las mezclas de productos estéticos). Sin embargo, no puedo dejar de sentirme muy defraudada por los “esfuerzos” editoriales que diseñan el porvenir lector de nuestros jóvenes. Y las comillas son, en este caso, muy claras.

No hay esfuerzo alguno. Se están publicando verdaderas bazofias. O, peor todavía, ideas buenas vestidas de bazofia, lo que da más pena. Tal vez en un primer momento, todavía había títulos que escapaban a esta destructora generalización que hago. Pienso en Harry Potter, por ejemplo, o en las sagas de Laura Gallego. Pero son excepciones. ¿No hay editores que pidan algo más a sus autores? ¿Basta con una buena idea? ¿No habría que pedirles que, además de una trama que parta de un germen inicial potente, haya una buena prosa? ¿Un poco de literatura? Rebuscando en internet sobre esta etiqueta de “Young Adult” encuentro que todas las definiciones hacen alusión a una lectura “sencilla” como parte de los requisitos del género. Pero una cosa es la sencillez literaria y otra cosa es no saber escribir. No saber describir. No construir personajes redondos. No desarrollar, en su plenitud, esa “buena idea”. Apoyar toda una novela (o, peor, todo un conjunto de novelas) en la potencia de la idea, pero no erigir con tal semilla un mundo literario de calidad.

Ojo, no es que no crea a los autores capacitados para hacerlo. Seguro que sí. Pero, ¿quién se lo exige? Los editores, queda claro que no. Tampoco el grueso de los lectores, viendo los números del negocio: venden como churros. ¿Tal vez los adultos, ya que se supone que no va para ellos? Difícil: la engañosa terminología de “joven adulto” puede que incluso funcione de afrodisíaco para una generación, especialmente la millennial, que sufre un síndrome continuo de Peter Pan. ¿Los críticos? ¿Los filólogos? En absoluto: la mayoría se ha situado en una atalaya insoportable de esnobismo, que les lleva a ignorar todo aquello que no clasifiquen, endogámicamente, como “alta literatura” y, por tanto, consideran muy poco necesario, conveniente, adecuado o a su altura exigir calidad literaria a la inmensa producción editorial destinada a los jóvenes.

En otro momento de mi vida seguramente me habría encogido de hombros: habría finiquitado la cuestión con una afirmación general sobre la necesidad de crear un hábito lector que, sin libros “sencillos”, es imposible que se genere. Porque, a priori, no tengo nada en contra de lanzar “buenas ideas” que enganchen al público y que una difícil ejecución podría desanimar a continuar leyendo. El techo lector para cada individuo existe, nos guste o no. Lo resume muy bien la frase final de una de las entradas en el blog de La Casa del Libro, firmada por Inma, en una de las tiendas de la cadena en Córdoba: «Al fin y al cabo, ¿Qué [sic (y ya es triste un blog de librería no sepa las reglas de puntuación mínimas)] más da lo que se lea, siempre y cuando sea eso, lectura?» (lo encontraréis aquí) Y así queda bien representado el posicionamiento de los libreros respecto a la cuestión: tampoco ellos van a ser quienes pongan freno al desenfreno.

El planteamiento de Inma es correcto, creo yo, cuando estamos hablando de un potencial lector joven, adolescente, que luego, a partir de estas novelas fáciles, saltará a otras más complejas y bien diseñadas en todos los aspectos de la producción literaria. Sin embargo, con sorpresa observo que, seguramente vinculado a ese síndrome de Peter Pan, los lectores que hace dos décadas se nutrieron de Crepúsculo o de Los Juegos del Hambre no están haciendo el salto. Entonces, Inma, sí que da: el lector se queda en permanente estado de consumo de una literatura que no puede considerarse como tal, si hablamos de la literatura como producto estético y artístico.

Tal vez por eso ahora está surgiendo una nueva etiqueta que riza todavía más el rizo: la de “New Adult”. Se supone que la diferencia respecto a la anterior es que los contenidos son algo más crudos, porque la edad lo permite, y, sin embargo, la calidad no es mejor. Incluye sagas como la de After, a guisa de título representativo, menos fantásticas, más realistas, con protagonistas ligeramente mayores, pero en la misma línea de expresión retórica hueca.

Son muy pocos los casos que me he encontrado que rompen esta tendencia. De hecho, tan extraño resulta que me queda grabado en la memoria. Me sucedió al buscar reseñas sobre la novela Sylvia’s Lovers de Elizabeth Gaskell (magnífica, como siempre) y encontrarme con una tal Jennie, conductora del blog Dear Author, quien se reconoce ávida lectora del género romántico. Sin embargo, frustrada por «a whole lot of dreck» que se está publicando últimamente, se ha visto obligada a ampliar su horizonte habitual en busca de literatura de amor de calidad. Eso la llevó a recalar en la novela romántica del XIX (y no se puede evitar pensar que igual la movió el equívoco de la polisemia de término “romanticismo”…). Nótese la perífrasis de obligación que Jennie usa en su confesión en 3ª persona: «she’s had to expand her horizons a bit» (podéis encontrarla aquí) ¡Ojalá fuera más generalizada la constatación de que hoy se lee mucha basura y hubiera lectores dispuestos a dar el salto como ella hizo!

Entiendo que el lector medio no tiene una formación en Filología. Que los filólogos somos, de hecho, especie en permanente estado de extinción. Que pretender que ese lector medio se nutra de la ficción de Tolstoi o de Balzac o de Márquez o de Cervantes sea, tal vez, demasiado ambicioso. Pero ilusa como soy, siempre creí que el hábito -incluso a través de la lectura de las pegatinas traseras del champú- acabaría formando nuevos lectores. A buenos lectores. Y es ahora cuando me doy de bruces con la tozuda realidad: al ritmo que vamos, no estamos alimentando las mentes, sino un horrendo mutante que cree que lee y, en realidad, sigue encajonado en el listado de productos químicos, solo que ahora viene bautizado con algún título rimbombante, en tapa blanda y con el sello de una editorial, a la que, aunque solo fuera por decencia profesional, se le debería retirar la licencia.

Ser editor ha de ser algo más que simplemente un cazador de dinero. Debería ser garante de una producción literaria a la altura del término: a la altura de la Literatura, en mayúscula, sea infantil, juvenil o de la tercera edad. El lector ha de poder reivindicarse como tal: como un flâneur que se pasea por las letras, gozando de la pincelada que aporta cada palabra, alimentado mente y alma, y no como consumidor de aguachirri descremada que, según la etiqueta, se identifica como leche.

Deja una respuesta