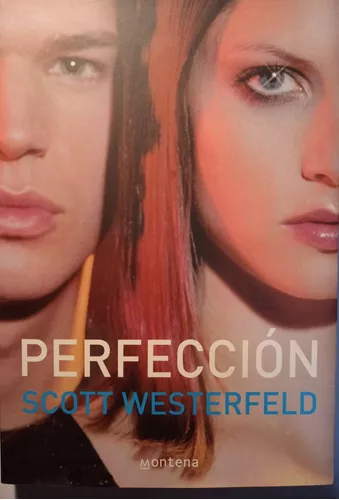

Con anterioridad ya me planteé la extraña relación que se establece entre las distintas modalidades textuales en el seno de una novela. Se trataba entonces de una reflexión hecha tras la lectura del primer volumen de la saga Crepúsculo. En aquella ocasión, al percatarme casi por accidente de cómo la narración encubría una argumentación bien planeada por la autora, de creencias mormonas, empecé a pensar sobre las particularidades que tenía enmascarar un cuerpo argumentativo dentro del nudo de la ficción novelística. Y uso con intención el verbo ‘enmascarar’ pues, cual lectora despistada, no percibí la manipulación que se escondía tras una fábula juvenil de vampiros.

Lo que no esperaba era, un tiempo más tarde, encontrarme con otra sorprendente fusión, a priori, poco habitual. Es el caso de El origen perdido de Matilde Asensi. He leído una vieja edición hallada entre los libros de la biblioteca de mi madre, publicada en Booket en 2005, solo dos años después de su primera aparición. En realidad, el ejemplar no resulta tan antiguo, pero su formato de bolsillo, barato y típico de best seller, lleva mal la humedad de la isla. Al olor mohoso suma un tono amarillento en las páginas, que se corresponde a las patas de gallo humanas: envejece notablemente.

Lo que no esperaba era, un tiempo más tarde, encontrarme con otra sorprendente fusión, a priori, poco habitual. Es el caso de El origen perdido de Matilde Asensi. He leído una vieja edición hallada entre los libros de la biblioteca de mi madre, publicada en Booket en 2005, solo dos años después de su primera aparición. En realidad, el ejemplar no resulta tan antiguo, pero su formato de bolsillo, barato y típico de best seller, lleva mal la humedad de la isla. Al olor mohoso suma un tono amarillento en las páginas, que se corresponde a las patas de gallo humanas: envejece notablemente.

No puedo negar que la novela enganche. Lo hace. Pero no por la vía convencional de toda novela, a través de una trama bien confeccionada, sino por la información que contiene. Es decir, El origen perdido no es una narración al uso, con unos personajes que nos encandilan en sus ires y venires, en un tiempo y en un lugar determinados, como corresponde a la definición canónica: es una inmensa exposición de datos apenas disfrazada con ropajes narrativos. De ahí que interese más por la acumulación de documentación que provee al lector, de muy diversa índole, que por las gestas en las que participan los personajes.

El protagonista, Arnau Queralt, es un rico empresario informático, hacker de hobby, asocial y bien dotado para las nuevas tecnologías (algunas de las que cita siguen hoy vigentes, por lo que las TIC de Asensi sí han encanecido bien). A partir del momento en que su hermano cae misteriosamente enfermo debido a lo que parece ser una maldición aymara, Queralt se ve sumido en una investigación histórica que ahonda en las raíces olvidadas del origen del ser humano. De ahí el título.

El futuro que se entrevé en los conocimientos y el estilo de vida de Arnau se contrapone a los hallazgos sobre la cultura andina de los aymara que necesita desentrañar para poder curar a su hermano de la susodicha maldición. Pero tal contraposición está claramente buscada por la autora, que nos da a entender que, en realidad, pasado y futuro se dan la mano. El misterioso lenguaje aymara es un ejemplo: puesto en paralelo al lenguaje informático de un programador, ambos construyen mundos -o los alteran- mediante una intervención activa del que habla/programa. Así, un hacker bien dotado, como es el protagonista, estaría más capacitado para comprender el funcionamiento de la lengua de los capacas que un hablante nativo del aymara actual, idioma que ha quedado pervertido por la influencia de los superestratos lingüísticos de los colonizadores. De ahí que, a pesar de los constantes avisos que hago a mis alumnos de que no deben llamar ‘lenguaje’ a los idiomas -castellano, inglés o chino-, me permito el yerro de hablar del antiguo ‘lenguaje aymara’ y no de la lengua aymara, pues este va más allá de un mero sistema de signos lingüísticos.

Cuestiones metalingüísticas

En todo caso, la novela plantea interesantes cuestiones, la menor de las cuales, evidentemente, no es la metalingüística. Por pocos conocimientos que se tenga, es indudable que la búsqueda de una lengua transparente ha sido siempre la obsesión del ser humano, sobre todo en campos como el de la ciencia o el de la filosofía. La ambigüedad constante de las lenguas, aquejadas de fenómenos ineludibles como un exceso de polisemia o de sinonimia, entre otros muchos males que las connotan, alejándolas de la denotación ansiada, impiden que hasta ahora se logre un lenguaje puro, al estilo bíblico o platónico, mediante el que cada realidad tenga su propia denominación particular. Como bien indican los lingüistas, como el insigne Jesús Tusón, en realidad el cerebro no es capaz de captar todos los estímulos que nos rodean y funciona haciendo constantes sincreciones o reducciones, transformando lo poco que captamos en signos lingüísticos, que son los únicos compartibles en un proceso comunicativo. Cualquier otro sistema (como, por ejemplo, el que usarían los lectores de mentes) significaría el colapso cerebral inmediato de nuestro receptor, que moriría por el exceso de información suministrada.

De ahí que resulte sorprendente que toda la novela se construya sobre la supuesta existencia de un lenguaje de esas características, dotado de una univocidad tan imposible de concebir para la imaginación humana como el infinito. Tal vez de ahí, de esa univocidad, procede su poder para variar la realidad, pues es la única que podría captarla en toda su inmensidad. Y, aunque la novela no lo dice explícitamente, se intuye que es una lengua venida de más allá del espacio, de unos seres divinizados de cabeza cónica que intervienen en la Tierra para ‘desfacer’ el entuerto original creado por la llegada de la vida al planeta, montada sobre un meteorito, cuyo aterrizaje no se gestionó bien y provocó el caos primigenio.

A partir de ahí resulta fácil ver que lo que aparentemente es una fuerte carga de contenido expositivo -sobre los incas y los aymaras, los quipus y los tocapus, sobre reyes y chamanes, las pirámides y las ciudades andinas precolombinas, sobre los indios y sobre los colonos- en realidad no deja de ser sino un sinfín de teorías e hipótesis, más basadas en conspiraciones de variada índole que en hechos enciclopédicos bien contrastados. Con todo, para cuando nos hemos dado cuenta de ello, Asensi ha logrado meternos vía intravenosa el gusanillo de la curiosidad por saber cuánto de verdad hay en las historias que nos va contando, pues es evidente que hay algunos datos ciertos, históricos, comprobables en cualquier manual de Historia, de Geografía o de Ciencia, junto a muchos otros que no se sostienen por ninguna parte. Abundan las notas a pie de página de la autora, al menos en comparación con una novela al uso, donde no las suele haber. Y la aparición de tal bibliografía, claramente citada, pretende convencer al lector poco avispado de la veracidad de la información que lee. Curiosamente, hacen más acto de presencia en cuestiones que podrían parecer falsas en un primer momento -pienso en sus afirmaciones respecto a la errónea periodización de las glaciaciones terrestres o sobre la convivencia de restos mamíferos, e incluso humanos, con dinosaurios, todas ellas bien reseñadas-, en las que, sin esas notas, recaería la sombra de la duda. Una manera de borrar esa sombra en el lector consistiría en utilizar el recurso de la fuente, como si solo con ella ya lograra darle veracidad, empaque o derecho de credibilidad.

…y el engaño final.

Así pues, a lo largo de toda la lectura he tenido la sensación de estar leyendo más un reportaje extenso de 609 páginas sobre los aymara que un bildungsroman o novela de aprendizaje sobre un hacker que se asusta con un insecto y ha de aprender a sobrevivir en los Andes. Sin embargo, llegada al punto y final, me he dado cuenta de que tal vez la autora me haya colado un gol y, en realidad, donde yo había creído ver una exposición, hay una narración basada en hechos ficticios que querían parecer reales. De manera que al final la cobertura dorada que hacía más dulce la píldora de la lectura no estaba conformada por aventuras entre las ruinas arquitectónicas y la selva: eran esas aventuras lo que realmente le interesaban a Asensi. O, lo que es lo mismo, quería dibujar la evolución de sus protagonistas hasta el desenlace (aunque dicha evolución me resulte escasa o de cartón-piedra). La carga de data ha sido el cebo con el que atrapar a incautos lectores, poco habituados a que las novelas peroren durante páginas sobre incas, orejudos, brujos, leyendas y mitologías antropogónicas.

En definitiva, para esto sirve la reflexión sobre las modalidades textuales: para descubrir y disfrutar de cómo un profesional del texto escrito juega con las expectativas del lector, en un juego de apariencias, que dan la sensación de ser lo que no son. Y ahora toca preguntarse: ¿cuál será el próximo?

Deja una respuesta