Los títulos, como los nombres (de hecho, como el sustantivo propio que son), asumen un papel fundamental en la cultura humana. Nos permiten dirigirnos a esa realidad titulada: clasificarla, ubicarla, casi paladearla… La realidad cobra entidad mediante el nombre. El título de un libro constituye su esencia. No es de extrañar, pues, que a los autores de títulos les cueste tanto encontrar el que requiere su obra. No es de extrañar que los haya que entren en pánico y lo dejen en blanco; o que, en un juego cortazariano, decidan no bautizar a su criatura para que el lector sea parte del proceso creativo.

Teniendo todo esto en cuenta, me resulta incomprensible descubrir que los títulos no solo no son sagrados, sino que, a veces, reciben la burda manipulación de terceros que nunca deberían tener derechos sobre ellos. Soy filóloga romanista y desde mi más tierna educación universitaria me inculcaron la necesidad de ir, siempre que se pueda, a la palabra original; esto es, al texto que salió directamente de la pluma del literato. Por tanto, que existan entes que se arroguen el permiso de modificar un sacrosanto título me alucina. Y sus actos tienen consecuencias.

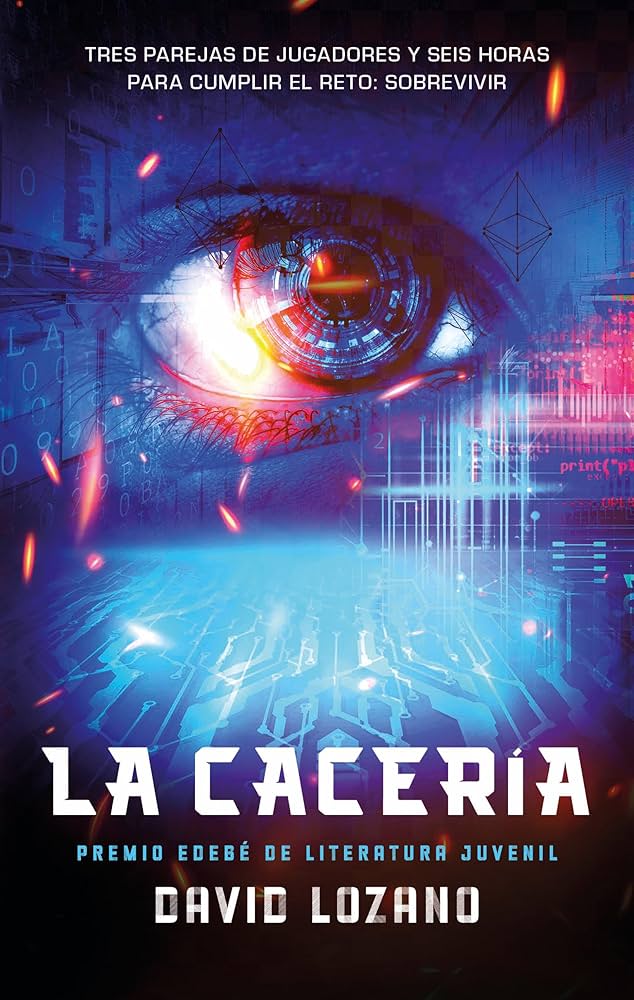

En el aciago contexto en el que nos encontramos, qué duda cabe de que las lecturas futuristas, apocalípticas y de ciencia ficción casan como anillo al dedo. Así que, envalentonada por unas circunstancias increíbles, voy enlazando Farenheit 451 con la saga de Divergente con relecturas de Huxley con los cuentos de Asimov, Clarke o Martin recopilados por Vicens Vives… y así hasta llegar al libro que me ha llevado a la presente reflexión: Blade Runner.

Sí, lo confirmo: la película de Ridley Scott fue, en realidad, antes un libro. Publicado en 1968 por Philip K. Dick, Blade Runner es una más de las novelas que giran en torno a la presencia de los androides en el día a día futuro de la humanidad. Mi edición fue cogida prestada de la biblioteca del instituto y es relativamente reciente: formato de bolsillo en Booket de Planeta, con fecha de 2015 y fruto de la traducción de Miguel Antón. El título no deja duda alguna: Blade Runner, en negrita, destaca sobre fondo verde pistacho. La sorpresa es que aparezca con un subtítulo, que ya no es tan habitual: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, en un tamaño muy inferior al del título.

La novela, como muchos clásicos del género, es buena. Una trama rápida que gira en torno al cazarrecompensas de segunda, Rick Deckard, y la necesidad que tiene de lograr hacerse con el dinero que obtendría a cambio de destruir varios androides superavanzados e hiperrealistas, llamados Nexus 6. Es la acción que, una vez más, dora la píldora moral de toda novela del género: la reflexión sobre el derecho a la ‘vida’ de un robot que apenas se distingue de un humano; la cuestión religiosa en un mundo descreído e inapetente; la empatía y otras emociones vitales, todas tan humanas, como el instinto de supervivencia, etc. Excelente novela, pues, para reflexionar sobre lo que podría depararnos el futuro -en ocasiones, ya el propio presente-.

Pero mi primera duda surgió nada más acabar la novela. ¿Por qué el autor la titularía ‘Blade Runner’, si esa expresión no aparece en ningún momento en el texto? Y si la idea era subrayar que Deckard y los restantes cazarrecompensas viven en el filo de la navaja, a punto siempre de caer, ¿por qué no traducir el sintagma al castellano? ¿Por qué mantenerlo en inglés, si es un concepto metafórico, difícil incluso para una lectora acostumbrada a leer en esa lengua?

Porque el subtítulo sí que es bien evidente: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? alude a la obsesión de Deckard por tener un animal de sangre y hueso, pues solo posee una miserable oveja eléctrica en la azotea de su edificio. Pero el capricho sale muy caro en una Tierra devastada por la Guerra Mundial Terminus, donde los seres vivos reales escasean. De ahí la necesidad que tiene de ‘matar’ muchos Nexus 6, bien pagados, que le permitirán costearse una cabra. Pero, además, el subtítulo insiste, mediante una pregunta retórica, en la incapacidad de los droides de empatizar con entes ajenos, tampoco con los animales, sean reales o reproducciones artificiales. Los robots no sueñan. Punto.

Mi duda inicial se trocó en decepción cuando, a continuación, quise ver la película homónima: sí, el protagonista se llama igual… Y ahí acaban todas las similitudes. ¡¿Quién había dicho que se trataba de una adaptación?! La novela no está en la película: no hay prácticamente nada de las ideas de Dick en ella. En cambio, viéndola, sí se comprende el concepto de los blade runners, pues al inicio aparece la explicación de que los cazarrecompensas del texto escrito son ahora un cuerpo de élite que recibe ese nombre. Sin embargo, si por fin encontraba explicación al título, en la versión fílmica no hay rastro del subtítulo: no hay ovejas -no hay apenas animales- ni los androides tienen problemas de empatía, por lo que Rachael, en la escena final, podría estar soñando con ellas, por todo lo que sabemos.

La solución vino vía Wikipedia, pozo sin fondo de sabiduría que saca de todo tipo de apuros. El título de ‘Blade Runner’ fue el de la película, que no pretendía ser más que una versión muy libre del original escrito y, por tanto, necesitó ser renombrada. Y como tuvo tanto éxito, en seguida se traspasó a la novela, alterando el que le dio Dick y empujando el suyo a un mero subtítulo que no ocupa ni un tercio del tamaño del nuevo nombre en la portada. Un despropósito.

¿Quién se avino a tal cambio? ¿Quién lo permitió? Ya entiendo que se debió, sin duda alguna, al mercado de consumo: el éxito de la película, convertida en objeto de culto, habría de alimentar el de la novela, aunque ambos productos tuvieran poca cosa en común. Se perpetúa así un error garrafal y, a mi parecer, una burda manipulación a los lectores por motivos económicos. Una vez más.

Porque no es la primera ocasión que esto sucede. A raíz de la lectura que hice de Ishiguro, me di cuenta de que son varias las novelas que cambian de título sin causa justificada. Del autor anglo-japonés me quejé porque su novela The Remains of the Day fue traducida inicialmente al español como Los restos del día, en la edición de Anagrama; pero, al poco tiempo, apareció retitulada como Lo que queda del día. La única explicación que encontré, dado que ambos títulos son igualmente pertinentes, es que podría deberse a la película de James Ivory de 1993, protagonizada por Anthony Hopkins, que apareció doblada con el segundo título y no con el primero. La idea, como en el caso de Blade Runner, sería alimentar las ventas de la novela a través de la película. De manera que la obra de Ishiguro corre, en este momento, con dos nombres distintos… ¡Y apáñese, señor lector!

Entiendo las dificultades de un traductor cuando encara un título. Justamente por lo que tiene de sagrado, siente este, al doblarlo, más que nunca su naturaleza de traidor. Pero cuando empiezan los vaivenes en los nombres muchas veces asentados ya en la tradición, lo encuentro desafortunado. Pongo por ejemplo el de Sense and Sensibility de Austen, que fue inicialmente mal traducido como Sentido y sensibilidad, y ahora, queriendo enmendar el pecado original, ha sido publicado como Sensatez y sentimiento. Pero, a estas alturas de la misa y casi dos centurias después, ¡¿a cuento de qué el cambio?! Murakami lo tuvo un poco más fácil con Norwegian Wood, incorrectamente traducido como Tokio Blues. La traducción inmediatamente recibió réplica del autor y fue parcialmente enmendado con un paréntesis. Venturoso el japonés, Austen ya no tiene la posibilidad de opinar al respecto.

Podría citar muchos otros casos, como el de la novela The Catcher in the Rye de Salinger, que tanto puede ser El guardián entre el centeno como El guardián en el trigal; pero también El cazador oculto, que ya lo hace prácticamente inidentificable; y, sin embargo, fue su primera traducción. Al parecer, es este un mal congénito de las editoriales del panorama hispánico, que quieren distinguir su título del que han seleccionado otras, en puntos geográficos apartados: las argentinas de las españolas, las mejicanas de ambas y un largo etcétera.

No dudo de que la modificación en el nombre de la novela de Dick pueda resultar a muchos un detalle banal y mi decepción, fruto de personales manías como lectora. Pero, como decía al inicio, tiene consecuencias. En mi caso, estropearme la película de Scott: me he sentido indignada al hallarme frente a una narración audiovisual que poco debe a la escrita. Indignación que se hubiera visto muy atemperada de no existir coincidencia en los títulos, porque entonces hubiera sido evidente que la novela constituía una mera fuente de inspiración y que la película no era una adaptación. De hecho, es muy posible que al notar la coincidencia en los nombres del protagonista me hubiera picado la curiosidad y luego, al descubrir el vínculo, este hubiera otorgado un halo serendípico a ambas. Pero, tras la decepción, escojo quedarme con mi cazarrecompensa hundido en la ‘basugre’, lleno de dilemas morales sobre la eliminación de los droides y obsesiones con animales de sangre caliente o fantasmas dilapidados que escalan montañas para luego caer. El otro Deckard es sencillamente demasiado guapetón.

Deja una respuesta