Dicen que leer abre puertas a mundos desconocidos. Que navegando por las páginas de un libro puedes llegar a puertos inusitados, a tierras lejanas. Pero, a veces, las regiones inexploradas no se encuentran allende los mares. A veces, los libros permiten ver la cruz oculta de la moneda cuya cara habitamos de manera habitual. A veces, solo a veces, en los libros viajamos a aquello que tenemos más cerca y que no vemos. Es lo que sucede en Las malas de Camila Sosa Villada.

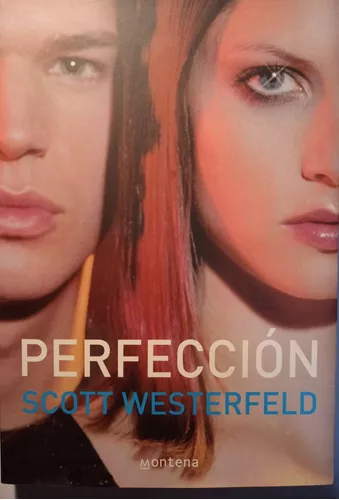

La novela fue publicada por Tusquets Editores en marzo de 2019. Siguiendo la línea estética de la colección ‘Rara Avis’, con su sobrio marco negro, sin embargo, destaca por una serie de elementos individualizadores que prefiguran el contenido: el título en letras sans serif, limpias y lisas, de un rosa chicle y una ilustración en la portada de dos mujeres con cuerpos macizos morenos y velludas piernas montadas a caballo. El origen de esta fotografía con calidad de dibujo -que he tenido que investigar porque no aparece en los créditos del libro- procede del Archivo de la Memoria Trans argentino y retrata a dos mujeres travestidas. Travestis, como se autodenomina la misma autora, que prefiere el término al de transexual por considerarlo excesivamente higiénico para designar el duro estilo de vida que protagonizó durante años y que se refleja en el libro.

Es este autobiografismo el que impacta más a lo largo de la lectura de Las malas: la sensación, primero, de que cada una de esas palabras escritas ha sido vivida; y, segundo, que, como lector, puedes compartirlas convirtiéndolas en experiencia personal vicaria. Se trata de una novela que transita los espacios oscuros de la ciudad de Córdoba -que podría ser cualquier ciudad con sus barrios de travestis-, donde se esconden a plena vista esas “criaturas” que no son de luz, “animales de sombra, de movimientos furtivos y reverberaciones tenues” que habitan “el territorio de la penumbra, de la belleza” montadas sobre sus tacones (pág. 182). Según cuenta el periodista Juan Forn en el prólogo, es una novela surgida de las entradas en una bitácora titulada La novia de Sandro, que fue borrada de la memoria de internet por la propia Camila cuando inició su profesión de actriz, con objeto de borrar su pasado de “puto” ignorante. Por suerte, cada una de aquellas entradas había sido guardada con celo por un fan anónimo, quien, años más tarde, las mandó por correo electrónico a su autora.

No es de extrañar, entonces, que la novela destile sinceridad, aunque se enmarque en las nuevas corrientes de autoficción de la narrativa contemporánea. A diferencia de otras que he leído, esta quiero creérmela. Porque des-vela un aspecto de la vida cotidiana que no vemos a pesar de tenerlo tan cerca: las vivencias de los transexuales en las calles de nuestras ciudades, a caballo entre la alegría y el dolor. La novela se inicia ya con este tono desgarrado, que impregna de verismo cada página. El lector alterna entre el regocijo personal que provoca la libertad del travestismo y el horror social en el que lo hunden. Angie, una de las compañeras del Parque, lo deja muy claro cuando afirma que “ser travesti es una fiesta” (pág. 147). Pero es una fiesta dolorosa, un via crucis carnavalesco de quienes de día procuran ser transparentes -o incluso quedarse en hombres- para florecer femeninas de noche.

Esta celebración, este espectáculo se traduce en una carga poética que sobresalta en medio de la violencia narrada. Así, donde el lector espera la tragedia, sorprende que un muchachito tímido se transforme “en una flor carnosa” (pág. 66), símbolo de la transexualidad. La vulva es “flor carnívora” y un pene “un animal dormido bien guardado en la bombacha” (pág. 49), que a ratos se convierte en navaja o en espada. En este mundo poético de festejo y penas, las travestis son convertidas en perras, en lobas, lobizonas, mujeres-pájaro, abejas polinizadoras. Esconden los bultos del aceite de avión que se inyectan en el cuerpo para reproducir tetas, culos, pómulos, labios. Tienen los cuerpos convertidos en una superficie lunar que tapan con luces bajas, gafas de cristal rosa en degradé, tacones como “patas podridas de mesas inservibles” lamidos por una sociedad de clientes que pagan por un placer hipócrita (pág. 182). Camila Sosa Villada disimula la tragedia tras una fiesta de poesía.

Sin embargo, la tragedia se masca desde la primera página y, a medida que se despliegan delante del lector las sórdidas vivencias de la protagonista, la narración pierde su fiesta y con la fiesta se pierde la poesía: la capacidad de disfrazar la realidad en una permanente metáfora. La desaparición de la poesía en la narración va asociada a la cada vez mayor soledad de la protagonista, de las travestis en general, que pasan de su sororidad alegre en la miseria a una mísera existencia en balcones desde los que buscan a sus clientes. El lector viaja, pues, por las sombras nocturnas de un destino marcado por las zanjas en las que la protagonista está convencida que algún día acabará su cuerpo, como el de todas las travestis: abandonado en una zanja, a la intemperie amarga de la fiesta.

Para quienes habitamos las mañanas brillantes del día, no extraña que la novela apareciera en la colección ‘Rara Avis’ de Tusquets: es, como su nombre indica, una bella muestra de un ave del paraíso, de una flor a punto de levantar un vuelo que jamás podrá volar porque tiene las alas cortadas, los pétalos ajados. Es un ejemplar extraño y único este de Las malas.

Deja una respuesta