Reiniciadas las vacaciones estivales, toca también recuperar algunos títulos que tenía pendiente leer y que, sin embargo, los tiempos de un curso escolar impiden hacerlo con la necesaria dedicación. El más codiciado, sin duda, Patria del donostiarra Fernando Aramburu. Y debo decir que, por una vez, las expectativas han quedado bien cumplidas. Es la confirmación de que los best sellers no siempre lo son en vano ni en balde.

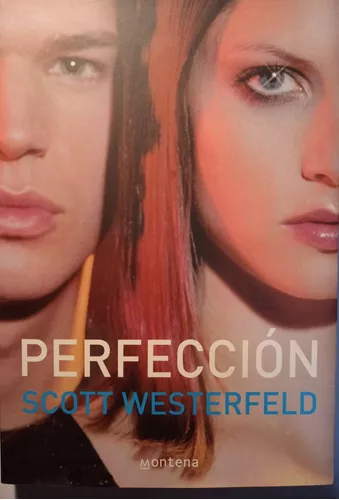

Mi copia fue un regalo de Navidad. Típica edición de Tusquets, en la serie ‘Andanzas’, de fondo negro, en la que destaca la ilustración de la portada hecha por el fotógrafo belga Filiep Colpaert: una imagen desvaída, como a través de un cristal mojado por la lluvia, en la que se percibe el plano medio corto de un hombre con txapela y paraguas rojo. Dicho color contrasta severamente con el blanco de las letras del nombre de autor y del título, con el gris turquesa de fondo de la fotografía y el negro general de la colección.

Mi copia fue un regalo de Navidad. Típica edición de Tusquets, en la serie ‘Andanzas’, de fondo negro, en la que destaca la ilustración de la portada hecha por el fotógrafo belga Filiep Colpaert: una imagen desvaída, como a través de un cristal mojado por la lluvia, en la que se percibe el plano medio corto de un hombre con txapela y paraguas rojo. Dicho color contrasta severamente con el blanco de las letras del nombre de autor y del título, con el gris turquesa de fondo de la fotografía y el negro general de la colección.

No queda duda alguna: si la novela gira en torno al asesinato de un empresario por la banda terrorista E.T.A., el rojo prefigura la sangre que tiñó la calle aquel día -un día cubierto, gris, lluvioso-, la sangre que manó de las heridas de bala de un vasco cualquiera con boina. Solo que, curiosamente, en la novela, el asesinado había olvidado su paraguas en casa… Luego he sabido -como también lo supo más tarde Aramburu, después de la publicación, según confiesa en varias entrevistas- que un paraguas de ese mismo color era el que llevaba el periodista de El Mundo José Luis López de Lacalle el día que fue asesinado a tiros por los etarras. Una historia, pues, que mezcla soberbiamente la ficción con la realidad, hasta lograr una fusión tal que la trama resulta más que verosímil. En una época de posverdad, de narrativas que juegan un extraño juego con la realidad (pensemos en cualquiera de los últimos títulos publicados del género de la novela testimonio), la mentira literaria parece real como la vida misma.

En verdad, lo que más me atraía de esta novela no era la gran cantidad de buenas críticas que venía leyendo y escuchando, sino la temática que tocaba. Como buena isleña, las cuestiones de la Península me fascinan tanto como las mariposas a un entomólogo. Pero las observamos de la misma manera: desde la lejanía más lejana y extrañados por su extrañeza. Y nada más lejano ni extraño que el País Vasco. Y más si trata el tema del terrorismo.

El atractivo era, a través de la lectura, empatizar con una realidad ajena que solo conocemos por el telediario. Si luego la calidad literaria resultaba buena, se trataba de un mero aderezo de agradecer. Me sucedió algo similar con Anatomía de un instante de Javier Cercas, a cuya lectura me dediqué movida por el deseo de saber más de ese instante atrapado en una novela-no-ficcionada de casi medio millar de páginas. Un hecho este, el del fallido golpe de estado, que viví en la misma capital, pero con solo tres añitos y que únicamente había escuchado describirlo a mis padres como un día de pánico. La lectura de Patria responde a la misma necesidad, aunque con la ausencia de la carga de no ficción; y, sin embargo, resulta tan realista que no pongo en duda de que más de una familia vasca se puede haber visto retratada en ella. O eso al menos me ha parecido, desde la lejanía.

He aprendido mucho. Cierto. Realidades que no sabía; otras que no creía; y algunas que me imaginaba, pero nunca había confirmado. Pienso en las torturas de la policía, por ejemplo, a las que con bendita candidez democrática daba poca credibilidad. Pero también en las presiones nacionalistas sobre las gentes de bien de cualquier pueblito en Euskadi. En especial sobre los adolescentes, dirigidos hacia una violencia sin remisión. Hacia la ‘vasquidad’, si me permiten el neologismo, como si no hubiera otra opción políticosocial que esa.

La novela es un culebrón.

Pero no nos despistemos: si la novela consigue enganchar es porque se trata, sin duda alguna, de un verdadero culebrón, que usa los mismos cebos que cualquier teleserial latino. Marca de la casa son los capítulos breves, desordenados en el tiempo, que apenas permiten prefigurar lo que no dicen y predisponen a seguir leyendo, buscándolo; y es entonces cuando la novela da un giro y toma el relevo un nuevo narrador, distinto del anterior, con una técnica de estilo indirecto libre, que no llega a ser monólogo interior, pero que pasa sin aviso alguno de la tercera a la primera persona, del relato objetivo a la más personal subjetividad.

Los narradores que se suceden son los miembros de dos familias vascas, amigos íntimos, que poco a poco ven cómo su relación se va deteriorando por las circunstancias vitales de cada uno, asociadas a la banda terrorista ETA. Finalmente acaban ocupando los dos extremos de una misma línea del espectro visible: dos colores opuestos que, sin embargo, al mismo tiempo, se complementan. Como el rojo y el cian de la fotografía en la cubierta. En el punto central: el asesinato de uno de ellos, del Txato, en torno al que giran todos los demás personajes.

Un estilo muy particular.

La fluidez de la prosa ayuda mucho a mantener el interés. Estilísticamente llama la atención un sorprendente y creciente uso de los participios de presente a medida que la novela avanza. Estas formas verbales son ciertamente llamativas y poco habituales, especialmente en la prosa escrita española (si no es en fósiles sustantivados o adjetivados), y por eso es extraño encontrarlos. El latinajo otorga un sabor añejo a la frase: «El escritor tomó la palabra, saludante, agradecedor de la invitación» (pág. 551) o «lo dijo Gorka levantándose brusco, empujante airado de la silla» (pág. 582). Llegué a pensar que igual era una marca específica del dialecto español de la zona; sin embargo, parece que este tipo de estructuras no existen en euskera y, por tanto, se puede achacar a un rasgo de estilo propio del autor, que los usa principalmente para subrayar el valor descriptivo del verbo, más como adjetivo que como acción.

En cambio, sí es giro lingüístico vasco el uso del condicional en lugar del subjuntivo, testimoniado en el norte peninsular por numerosos lingüistas; y Aramburu es lo suficientemente consciente de ello como para usarlo solo en los fragmentos de estilo indirecto libre, y siempre en cursiva. Por ejemplo:

«[Empieza el narrador en tercera persona] Un sábado de invierno, de esto ya hace tanto, les ocurrió un percance a pocos kilómetros de Calamocha. Después de aquello, a Joxian se le quitaron las ganas de viajar. No fue esa la única razón. La otra, la principal, era Miren. [Aquí se produce una fusión-confusión de perspectivas narrativas: de la tercera poco a poco va pasando a primera persona] Es una mandona, discutían, no le puedes tocar el hijo. Joxe Mari es como si sería su pierna a la altura de la ingle [claramente habla en primera y aparece el condicional donde debería haber un pretérito imperfecto de subjuntivo]. No se la toques porque enseguida salta, qué mujer» (pág. 561).

Esta agramaticalidad se convierte, por tanto, en un aviso inequívoco de que nos encontramos ante los pensamientos de los personajes y no ante un narrador testigo genérico: señal de que la voz narradora ha vuelto a cambiar.

También son marca de la casa las dicotomías con una raya, en una técnica que me recuerda la proliferación de oraciones coordinadas disyuntivas en las novelas de Cercas, siempre abriendo nuevas posibilidades o interpretaciones frente al lector. Bittori «Mira las imágenes y dice/piensa: no. A veces lo dice/piensa meneando un poco la cabeza en señal de rechazo» (pág. 17); o Joxe Mari «sintió una especie de terror/conmoción y no supo qué decir» (pág. 622). ¿En qué quedamos: lo dice o lo piensa? ¿Fue terror o conmoción? Evidentemente, el lector queda en algún punto intermedio entre ambas opciones. Así, una de las protagonistas femeninas, Bittori, debió decirlo para sí misma, por lo bajinis, casi como un pensamiento en voz alta; y el joven terrorista Joxe Mari quedó dividido por un miedo paralizante, que es el que provoca la conmoción de ver a su siempre pétrea madre romperse en el locutorio de la cárcel durante una visita. Aramburu llega hasta el punto de ofrecer cuatro opciones distintas, especialmente con el confundido etarra en prisión: «no le llegaba solidaridad/afecto, empatía/comprensión, del otro lado del cristal» (pág. 580). En plena crisis entre rejas, la incapacidad para comprender sus propias emociones exacerba el uso de duplos que describen el desorden interno.

Este juego de opciones no es la única similitud con Javier Cercas: ofrecer al lector dos puntos de vista opuestos, sin venderse a ninguno, es nota común con el donostiarra. En Soldados de Salamina lo que más chocaba era el juego de vencedores y vencidos durante la Guerra Civil española, pero desde una óptica distinta a la habitual: hablar de ambos no solo desde la derrota, sino casi de la neutralidad, humanizando ambos bandos, como no se había podido hacer hasta entonces. No hay, pues, maniqueísmo. Y si lo hubiera, sería aportación del lector, que es quien, en última instancia, decide juzgar los hechos narrados por el autor. Es posible que, igual que Soldados de Salamina requirió décadas para poder ser publicada, Patria también. El propio Aramburu reconoce que unos años atrás hubiera sido imposible escribir esta novela… No, al menos, antes de la disolución de E.T.A. o de hacerse públicos algunos gestos de perdón entre asesinos y familiares de asesinados.

Tal vez el punto que más me haya podido desagradar de la novela y que considero completamente prescindible es la autojustificación que incluye al final, en el capítulo 109. Me refiero a la presencia de un escritor sin nombre en un foro de víctimas del terrorismo al que asiste, poco convencido, Xabier, el hijo del asesinado Txato. Estamos claramente ante un episodio metanovelístico con el que Aramburu se justifica a sí mismo y también la temática escogida para su novela. Mi pregunta es por qué creería el donostiarra que le hacía falta justificarse… La novela resulta suficiente per se: quedan claras las intenciones y las razones, no hace falta intercalar ese alter ego anónimo que coincide, sin duda, con el propio autor de Patria.

Sí que es cierto que el acto, visto desde la perspectiva de Xabier, va intercalando las palabras del seudo-Aramburu con las distracciones propias de cualquier invitado a una charla pública. Así, mientras el escritor desbarra sobre sus motivaciones (dice: «Por un lado, la empatía que les profeso a las víctimas del terrorismo. Por otro, el rechazo sin paliativos que me suscitan la violencia y cualesquiera agresiones…», pág. 551, «procurando trazar un panorama representativo de una sociedad sometida al terror…», pág. 553), Xabier va fijándose en qué otras víctimas se encuentran presentes en la sala –Consuelo Ordóñez, Cristina Cuesta, Caty Romero, su propia hermana…– y él mismo va desbarrando sobre cuestiones que no tienen que ver con el discurso del escritor. El contrapunto es interesante: la voz del seudo-Aramburu queda en un segundo plano, como si no fuera importante, sobrepasada por la del personaje. El shock que recibe Xabier al ver a su hermana en ese acto centra toda la atención del lector: un acto organizado para las víctimas en el que se encuentran dos víctimas que lo son, pero que no saben si quieren serlo y que, sin embargo, no salen de su propia victimización.

¿Qué pasa con las víctimas?

Y aquí llega mi pregunta final. Las víctimas, ¿son distintas entre ellas? ¿Es el dolor de la familia de un asesinado de E.T.A. distinto del dolor cuando el eliminado muere en manos del terrorismo islámico? ¿O si es de una víctima de la violencia, pero sin terrorismo, por ejemplo, de un padre o de un marido maltratador? ¿O producto de un simple accidente de coche? Como todo lector, llevada por la historia entrecortada, por los narradores tan testigos de lo acontecido, he empatizado con las situaciones descritas y he podido sentir la crueldad de unos hechos, perpetrados por un bando y por el otro… Pero no sé si puedo aceptar la visión particular, egocéntrica, de las familias que son víctimas de E.T.A. en la narración. Tan víctimas me parecen estas como las resultantes de todas las demás formas de violencia. Y la vida, para todas, continúa, a pesar de que en Patria hayan optado por quedarse hundidos en la muerte.

Es en este punto donde más claramente noto el peso del culebrón novelístico: en el hecho de que ninguno de los supervivientes de la ficción haya sabido o querido superar el asesinato. No digo que sea fácil, dadas las circunstancias magistralmente descritas por Aramburu. Pero, en un gesto muy pirandelliano, ¿tal vez se pueda recomendar a estos personajes un poquito de tratamiento psiquiátrico para superar el drama en el que han decidido permanecer narrativamente?

Deja una respuesta